SECONDE PARTIE – TECHNIQUES

BLZ

LE TRAIN-JOUET FRANÇAIS : ASPECTS TECHNIQUES ET

BREVETS D’INVENTION DEPOSES

ASPECTS TECHNIQUES DES TRAINS-JOUETS BLZ

- LOCOMOTIVE

BLZ DE TYPE 1B1

· I - 1B1 avec inverseur manuel

· II - 1B1 bicolore avec inverseur à distance

II-1 – INVERSION PAR COUPURE ET RETABLISSEMENT DU

COURANT

II-2 – INVERSION PAR CELLULE

REDRESSEUR

- LOCOMOTIVE

BLZ DE TYPE CC A CHASSIS AUTOMOTEURS EN ZAMAC

·

I - Restauration de la partie mécanique

·

II - Restauration de la partie

électrique

- LOCOMOTIVE BLZ DE TYPE CC A CHASSIS AUTOMOTEURS EN ACIER

·

I – Son achat et son histoire

·

II - Sa transformation pour fonctionner en courant alternatif

LOCOMOTIVE BLZ

DE TYPE 1B1

Rappelons que la locomotive BLZ

de type 1B1 a connu un succès important dès sa sortie en 1947. Cette locomotive

mesure

Comme on l’a déjà

mentionné dans la première partie consacrée aux brevets déposés par BLZ, la caisse est constituée

de deux demi-carrosseries presque identiques fixées l’une à l’autre par quatre

vis (deux sous les pantographes, deux sous le châssis) et par les traverses de

tamponnement. La couleur de la carrosserie était proposé dans les coloris

suivants : vert foncé, brun, chocolat et bicolore (vert clair pour le haut et vert

foncé pour le bas).

A noter que le modèle bicolore est le seul modèle équipé d’un dispositif

d’inversion à distance du sens de la marche (références catalogue 1001.t), les

autres modèles comportant un simple dispositif manuel à manette monté sur la

locomotive.

Le moteur très puissant, qui

peut accepté un courant continu ou (de préférence) un courant alternatif

jusqu’à 33 volts, permet d’entraîner sans problème et à vive allure la

locomotive même lorsque elle est attelée à plusieurs voitures et wagons,par

exemple au nombre de cinq à six ou d’avantage.

FONCTIONNEMENT ELECTRIQUE DE LA LOCOMOTIVE

Le moteur de cette

locomotive est un moteur universel du type classique moteur « série »

où le courant d’alimentation (suivant sa polarité), soit est transmis depuis

l’induit à l’inducteur bobiné, soit est transmis depuis l’inducteur bobiné à

l’induit, et retourne ensuite vers l’autre source. En d’autres termes,

inducteur et induit sont disposés l’un derrière l’autre.

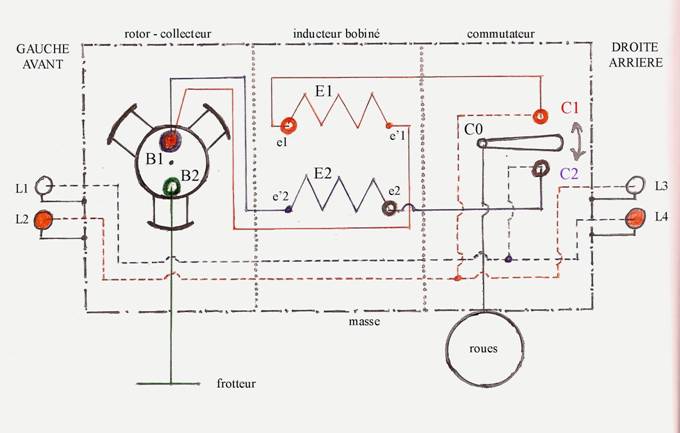

Le schéma donné ci-après

illustre la conception générale de ce type de moteur et il est supposé

représenté la demi-carrosserie de la locomotive renfermant le moteur vue du

coté interne, cette locomotive étant posée à plat sur son coté droit et ayant

son extrémité avant qui est donc située à gauche sur le schéma (ou l’image

apparaissant ci-après) ; dans cette position, la manette du dispositif

d’inversion de marche se déplace dans un plan vertical de haut (pour contact

avec la borne C1) en bas (pour contact avec la borne C2)

Pour consulter un schéma

agrandi cliquer ici

Le moteur est constitué de

droite à gauche des éléments constitutifs essentiels suivants :

1) un commutateur

d’inversion de marche où les bornes C1 et C2 sont reliées respectivement aux

bornes e1 et e2 de l’inducteur bobiné, le commutateur étant relié

électriquement par sa borne C0 aux rails de roulement ;

2) un inducteur bobiné

comportant deux enroulements E1 et E2 dont les caractéristiques sont les

suivantes :

Ø

ils sont enroulés, tous les deux, dans le sens des aiguilles d’une

montre (environ 250 tours chacun),

Ø

l’enroulement E1 ou E2 est mis en service suivant que la manette du

commutateur est placée sur la borne C1 ou C2,

Ø

le courant d’alimentation passe du frotteur à la borne B2 (balai), au

collecteur, à l’induit, à la borne B1 (balai ; borne commune aux deux

enroulements E1 et E2), à l’inducteur bobiné, puis au commutateur et il

retourne ensuite aux deux rails de roulement via la masse et les roues,

Ø

suivant que la circulation du courant passe, après l’inducteur bobiné,

par la borne C1 ou C2, le moteur tourne dans un sens ou dans l’autre ; en

effet le sens du courant dans l’inducteur se trouve dans un sens ou dans un

sens inversé, tandis que dans l’induit le sens du courant n’est pas modifié par

la position de la manette du commutateur :

· la circulation du courant passe par la borne C1 : l’enroulement E1 est mis en service et le courant y circule de droite à gauche, de la borne e’1 (fin de l’enroulement) vers la position e1 (début de l’enroulement), le rotor tourne alors dans le sens des aiguilles d’une montre et le système d’engrenages entraîne la locomotive vers la gauche, c’est à dire en marche avant ; le circuit avant apparaît sur le schéma en traits pleins rouge ;

· la circulation du courant passe par la borne C2 : l’enroulement E2 est mis en service et le courant y circule de gauche à droite de la borne e’2 (début de l’enroulement) vers la position e2 (fin de l’enroulement), le rotor tourne alors dans le sens contraire de celui des aiguilles d’une montre et le système d’engrenages entraîne la locomotive vers la droite, c’est à dire en marche arrière ; le circuit arrière apparaît sur le schéma en traits pleins bleu.

3) un rotor-collecteur

comportant des pièces constitutives assez classiques, à savoir : un induit

triple en étoile, un collecteur plat comportant trois solides plaques en cuivre

qui supportent les balais en charbon (ces derniers étant pressés sur la surface

en rotation par des petits ressorts ; taille des charbons : diamètre

=

ECLAIRAGE

DE LA LOCOMOTIVE

L’éclairage de

Les faces avant et arrière

possèdent cependant d’autres trous pouvant servir à installer des lampes

complémentaires. Nous proposons ci-après un système d’éclairage composé des

quatre lampes L1 (face avant : lampe blanche, s’éclairant en marche

avant), L2 (face avant : lampe rouge, s’éclairant en marche arrière), L3

(face arrière : lampe blanche, s’éclairant en marche arrière) et L4 (face

arrière : lampe rouge, s’éclairant en marche avant).

Le courant pour l’éclairage

de la locomotive est prélevé comme indiqué ci-après.

1) Eclairage des lampes L1

(blanche) et L4 (rouge) correspondant à la marche avant : le culot de L1

et l’une des bornes de L4 sont connectés à la borne C2 du commutateur, les

autres bornes de ces lampes étant connectés à la masse.

2) Eclairage des lampes L3

(blanche) et L2 (rouge) correspondant à la marche arrière : le culot de L3

et l’une des bornes de L2 sont connectés à la borne C1 du commutateur, les

autres bornes de ces lampes étant connectés à la masse.

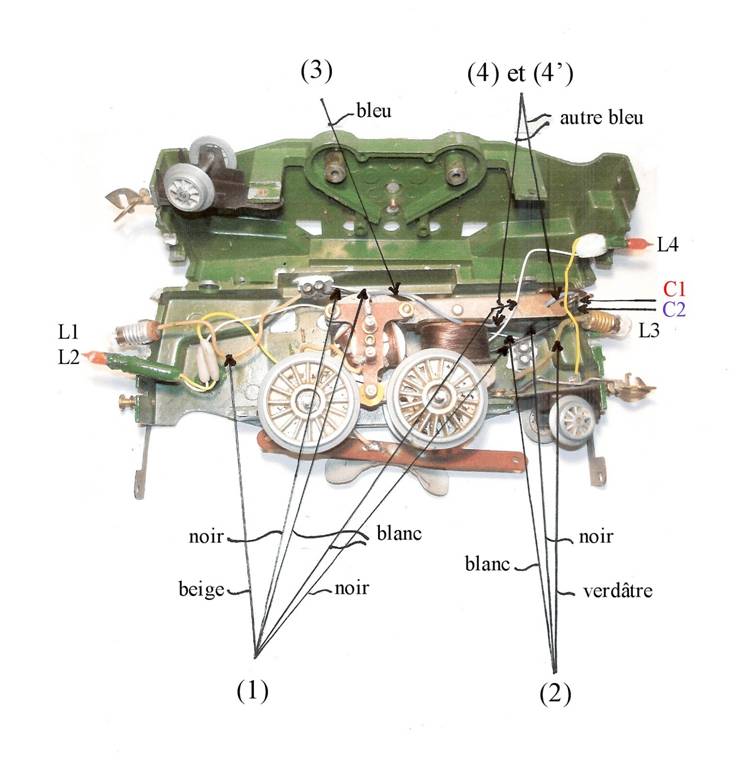

Légende :

(1) : ces fils relient

le culot de L1 avec la borne C2 (via fil beige, puis domino à gauche en dessus

induit, puis fil noir) et avec une borne de L4 (via fil blanc partant du domino

précité).

(2) : ces fils relient

le culot de L3 avec la borne C1 (via fil verdâtre, puis domino à droite

inducteur, puis fil noir) et avec une borne de L2 (via fil blanc partant du

domino précité).

(3) : ce fil bleu, à

deux conducteurs, relie la fin de l’enroulement E1 et le début de l’enroulement

E2 à la borne commune B1.

(4) : cet autre fil

bleu, à un conducteur, relie le début de l’enroulement E1 à la borne C1.

(

Pour revenir au sommaire cliquer ici

II – Dans un deuxième temps, on s’intéressera à la locomotive BLZ de

type 1B1 bicolore équipée d’un inverseur à

distance du sens de la marche :

II-1 – INVERSION PAR COUPURE ET RETABLISSEMENT DU COURANT :

A noter en

préambule qu’il n’est pas certain que le dispositif d’inversion à distance du

sens de la marche dont on va parler ci-après ait été monté à l’origine par

BLZ ; il est possible que pareil dispositif d’inversion ait été installé

postérieurement à BLZ par un artisan spécialisé dans le train-jouet en

utilisant des éléments de construction disponibles à l’époque dans le commerce.

Quoiqu’il en soit la motrice bicolore ainsi équipée accepte tant le courant

alternatif que le courant continu.

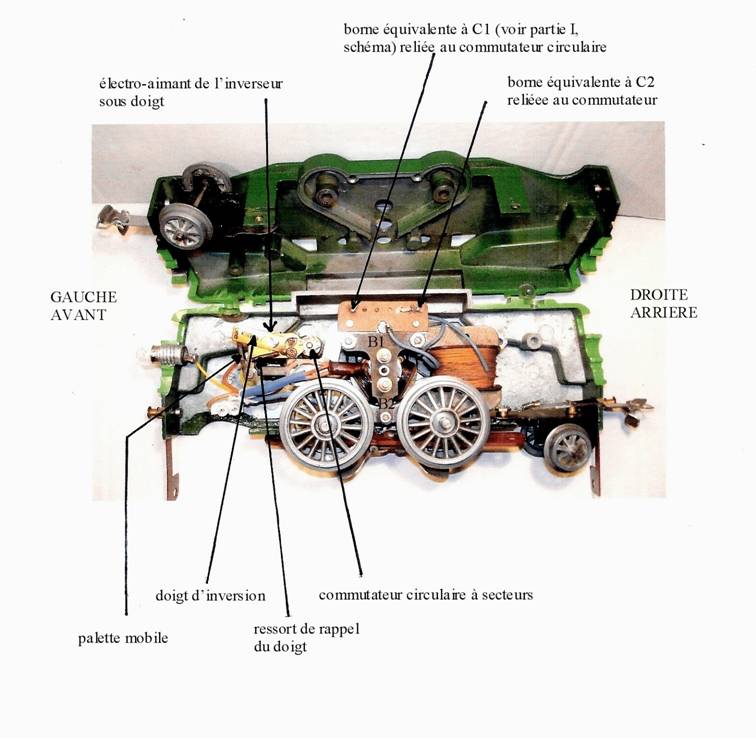

Plus précisément,

la locomotive est équipée d’un dispositif inverseur du type de celui décrit et

revendiqué par JEP dans son brevet n° 9 de 1943, le FR 980 738, c’est à dire un

dispositif dont la spécificité réside dans le fait que le sens de la marche

s’inverse par simple coupure et rétablissement du courant.

Le dispositif

monté dans la loco BLZ fonctionne donc selon le principe de l’interruption,

mais si les éléments de construction de l’inverseur chez BLZ (à savoir :

électro-aimant distinct de l’inducteur bobiné ; attirant une palette

mobile ; laquelle palette coopérant avec un doigt d’inversion rappelé par

ressort ; ce doigt actionnant un commutateur) sont dans leur conception

assez proches de ceux de JEP, on peut noter par contre des différences

sensibles aux niveaux de leur forme, leur agencement et leur montage électrique

(notamment l’électro-aimant chez BLZ est monté en parallèle avec les deux

enroulements de l’inducteur).

Si le dispositif a

été monté à l’origine par BLZ, il y a lieu de penser que ce n’est pas le brevet

de JEP qui est à l’origine de ces différences (qui auraient pu être apportées

par BLZ pour tenter de s’écarter de la technologie de JEP) car, au moment de la

mise en place du dispositif dans sa loco, BLZ ne connaissait probablement pas

le brevet de JEP qui a été publié le 17 mai 1951, année de la disparition de

BLZ.

Pour consulter une image agrandie sans légende cliquer ici

dispositif inverseur vu

« en élévation » dispositif

inverseur vu de dessus

dispositif inverseur vu de

dessous

Pour revenir au sommaire cliquer ici

II-2 – INVERSION PAR CELLULE REDRESSEUR :

Il est quasiment certain

qu’un dispositif d’inversion à distance du sens de la marche par cellule

redresseur a été installé, à un moment ou un autre, par BLZ dans sa motrice

bicolore, laquelle fonctionnant alors uniquement sous courant continu. Plus

précisément, le moteur de cette locomotive est équipé d’une cellule « oxymétal ». On reparlera de

l’inversion de marche par cellule oxymétal lors de la description, donnée

ci-après, de la locomotive BLZ de type CC à châssis automoteurs en acier.

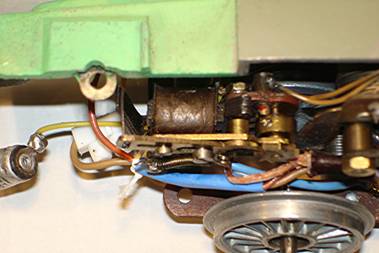

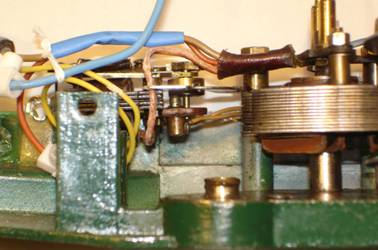

L’image donnée ci-après

montre l’intérieur d’une motrice bicolore dont le moteur est équipé d’une

cellule oxymétal ; cette cellule comporte, dans le cas de la locomotive

BLZ de type 1B1, 2 « feuilles » métalliques et 3 pattes (ou bornes)

de connexion et elle porte la marque « WESTINGHOUSE WESTALITE ».

Pour consulter une image agrandie sans légende cliquer ici

dispositif inverseur par

cellule oxymétal vu de dessous la locomotive

Pour revenir au sommaire cliquer ici

----------------------------------------------

LOCOMOTIVE BLZ DE TYPE CC A

CHASSIS AUTOMOTEURS EN ZAMAC

Rappelons que la locomotive

BLZ de type CC est en fait de type 1BB1. Elle représente un modèle très rare et

imposant à 12 roues, 2 moteurs (cette motorisation a existé d’ailleurs en deux

versions) et 8 roues motrices ; le modèle réel dont s’est inspiré BLZ

consiste ici dans le prototype CC 6001 de

Ci-dessous le dessin de

cette locomotive, extrait du catalogue de 1946-1947 établi par les « ATELIERS

BLZ » :

La locomotive est équipée de

deux châssis automoteurs, ayant chacun deux essieux moteurs ; rappelons que la

description détaillée du châssis automoteur peut être trouvée dans brevet français

n° 5 de BLZ, le FR 967 056(A) de 1948, dont le texte intégral est accessible

dans la première partie de ce site consacrée aux brevets déposés par la firme

BLZ.

L’auteur de ce site va

rapporter dans les paragraphes suivants l’histoire de la restauration réussie

d’un exemplaire de cette locomotive achetée en 2005 chez un

« antiquaire » de jouets anciens pour quelques centaines d’euros.

I - Restauration de la

partie mécanique :

La locomotive avait une robe vert sombre en état d’usage

comme l’on dit, mais sous la « bête », c’était l’horreur. Je n’ai

malheureusement pas fait de photographie et je vais tenter de décrire dans les

lignes qui suivent, avec des mots et l’appui d’un schéma, les dégâts provoqués

par le cancer du zamac. Bien sûr, les moteurs ne fonctionnaient plus et les

roues étaient bloquées.

Les longerons châssis droite et gauche étaient

déformés et leur allure s’éloignait pas mal de la ligne droite, surtout vers

les extrémités avant et arrière, et cela à un point tel que les essieux

porteurs d’extrémités de la locomotive sortaient des bossages creux installés

(à la fabrication par moulage) dans la face interne des longerons. Certains de

ces bossages étaient d’ailleurs complètement fissurés et demandaient à être

refaits.

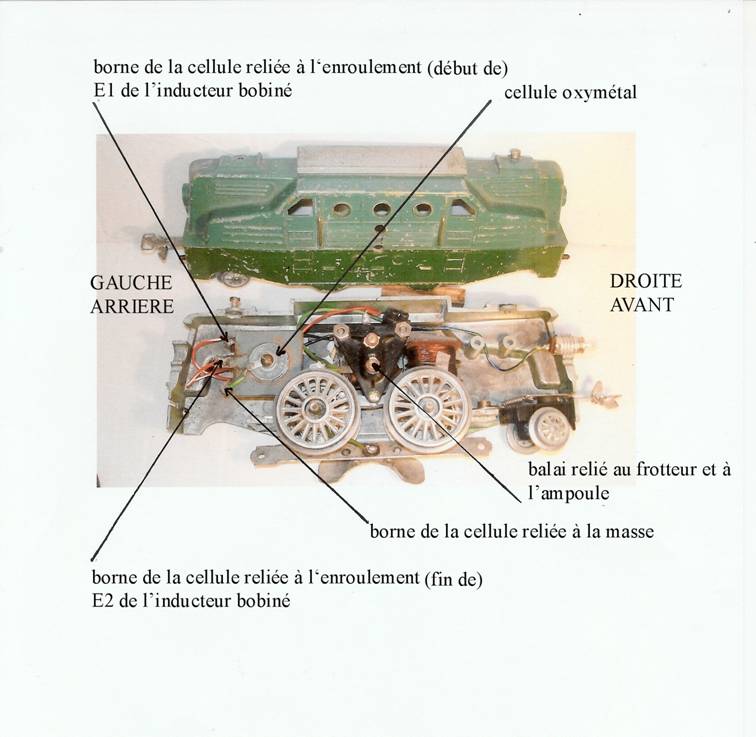

La figure qui est donnée ci-après

correspond à la figure 1 du brevet français n° 5 de BLZ, le FR 967 056(A) de

1948 (qui a été

agrandie) et elle va aider à la bonne compréhension des interventions :

Les deux bogies automoteurs étaient eux aussi très

déformés : le zamac « en gonflant » sous l’effet de son cancer

avait modifié les dimensions de chaque flasque symétrique (demi-coquille

correpondant à la pièce 1) constitutif, par assemblage, de chaque

châssis tant dans le sens de la longueur que dans le sens de la hauteur :

-

dans le sens de la longueur, une différence allant environ de 0,2 à

-

dans le sens de la hauteur, le toit des flasques supportant le moteur

électrique était remonté d’environ

-

les deux essieux moteurs (pièces 5) n’étaient plus parallèles,

-

certains des tourillons (de haut en bas, pièces 8 et 7)

ont bougé et certaines des roues dentées intermédiaires (pièces 13, 14-15 et

16) montées sur ces tourillons ne tournaient plus librement et ne pouvaient

plus entraîner les roues dentées terminales (pièces 17) clavetés sur les

essieux (pièces 5).

De plus pour l’un des châssis automoteurs, l’un des

rebords en zamac dans lequel se visse les pattes de fixation du moteur

électrique sur le toit du châssis était sérieusement ébréché, avec comme

conséquence une probable perte de la stabilité horizontale de l’ensemble

constitué par l’inducteur et son rotor (pièce 10) le jour où le moteur

fonctionnerait.

La locomotive a été complètement démontée et la

restauration entreprise, qui a demandé une cinquantaine d’heures, a consisté

dans la réalisation des principales étapes suivantes ; les étapes 1 à 5

étaient importantes, non seulement pour mettre fin au cancer du zamac, mais

encore pour redonner de bonnes propriétés mécaniques aux flasques symétriques

constitutifs des bogies afin qu’ils puissent supporter sans dommage

complémentaire les opérations invasives de perçage entreprises dans l’étape 6 :

1) arrêt du cancer par nettoyage intense (des

surfaces des pièces en zamac au moyen de papier de verre fin) et trempage les

unes après les autres (ou traitement au pinceau quand le trempage n’était pas

possible) de toutes les pièces en zamac dans la quantité voulue de colle à base

de cyanoacrylate liquide, par exemple à l’aide de la colle « SuperGlue

liquide de Loctite », pendant une durée de 10 minutes, temps nécessaire

pour que la colle liquide pénètre et migre profondément par capillarité à

l’intérieur des fissures du zamac ;

2) réparation, sur le toit du châssis automoteur

concerné, du rebord servant à recevoir les pattes de fixation du moteur

électrique avec de la pâte bicomposante durcissable à température ambiante, par

exemple celle vendue par Pattex ;

3) « ré-usinage », en utilisant une scie à

lame fine (essentiellement pour raccourcir plus ou moins les extrémités (20)

des châssis), une mini-perceuse équipée d’accessoires pour meuler et/ou poncer

et du papier de verre fin (essentiellement pour redonner d’une part une bonne

planéité à toutes les surfaces internes et externes des flasques constitutifs

de chaque bogie par assemblage et, d’autre part, une forme convenable au rebord

du toit du châssis) ;

4) pose de plusieurs couches de peinture noire

satinée sur toutes les surfaces en contact permanent avec l’air : (i) les

deux faces de chaque longeron et (2i) toutes les surfaces externes des flasques

ou demi-coquilles constitutifs de chaque bogie ;

5) nouveau traitement de toutes les surfaces internes

des flasques constitutifs de chaque bogie (non mises en peinture) à l’aide d’un

pinceau enduit de colle liquide au cyanoacrylate ;

6) étape la plus longue et difficile concernant

« la remise en état » du système d’engrenages entraînant les deux

essieux :

Ø engrenages intermédiaires et

essieux :

principales interventions : (i) bouchage avec la pâte bicomposante Pattex

de tous les trous « ayant sensiblement bougé » servant de passage

tant aux essieux (pièces 5) qu’à des tourillons (ou axes de) (pièces 8

et 7) sur lesquels sont montées des roues dentées ; (2i) après

durcissement pendant 24 heures, perçage de nouveaux trous pour ces essieux et

axes, en indiquant que le choix des points de perçage a chaque fois été

déterminé expérimentalement par application de la technique du tâtonnement

[perçage, puis installation/fixation axes, puis montage roues dentées et essai

de rotation et d’entraînement des autres roues dentées terminales (pièces 17)

et des essieux ; si mauvais résultat, le cycle perçage-installation

axes-montage roues dentées-essai est recommençé autant de fois que cela est

nécessaire pour obtenir un bon fonctionnement] ;

Ø pignon d’amont (pièce 12),

commandant le système d’engrenages entraînant les essieux : il a été descendu

sur chaque bogie d’environ

7) renforcement de plusieurs bossages creux

installés sur les faces internes des longerons avec de la pâte bicomposante

Pattex et mise (ou remise) en peinture.

A l’issue de la restauration ainsi décrite, il était

redevenu possible d’entraîner les essieux de chaque châssis à partir de la

rotation de l’arbre vertical du rotor.

Trois ans plus tard, en 2008, la locomotive a été

re-testée et il a été nécessaire, sur l’un des bogies automoteurs, de refaire

le scellement de l’axe du nouveau pignon d’amont (pièce 12) dans

l’intérieur de l’arbre vertical du rotor.

Cinq ans plus tard en 2010, tout continuait à bien

fonctionner.

Pour revenir au sommaire cliquer ici

II - Restauration de la

partie électrique :

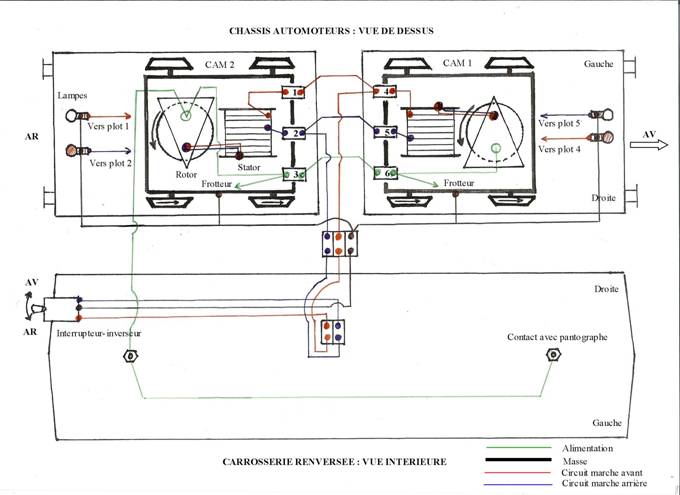

On donnera ci-après le

schéma illustrant le montage électrique de la locomotive en état de fonctionnement,

tel qu’il se présente à l’issues des phases de restaurations mécanique et

électrique.

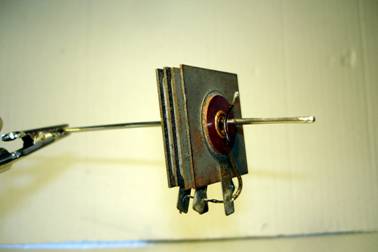

Une restauration électrique

a donc également été nécessaire. Au lendemain de l’achat et du démontage de

1) la locomotive ne

comportait aucun dispositif d’inversion du sens de la marche par commande

manuelle ;

2) la locomotive portait sur

la plage arrière de l’un des châssis automoteurs le reste d’un possible

dispositif d’inversion du sens de la marche télécommandée (la légende du dessin

montré ci-avant parle de « 2 moteurs

télécommande ») consistant dans une cellule redresseur

(comportant 4 « feuilles » métalliques et 5 pattes de connexion) qui

n’était branchée à rien du tout, ayant les dimensions suivantes :

carré de

vue de la cellule redresseur

résiduel

Dernière minute : C’est en consultant le catalogue de BLZ Belgique

(*) que l’on trouve, à la page 3, des informations sur le dispositif d’inversion

du sens de la marche. L’image ci-contre est un extrait de cette page 3. On peut lire que la locomotive est munie d’un

système d’inversion par cellule « oxymétal »

et chaque moteur est équipé d’une cellule. On doit comprendre que la cellule redresseur

montrée ci dessus n’est autre que l’une des cellules « oxymétal » en question. On est donc en présence d’un système d’inversion

par cellule redresseur et non par survoltage -------------------------------------------------------------- (*) BLZ Belgique :

cette

entité est née en 1951 après la séparation des associés BOURDEAUX, LHEURE

et ZEDDA et elle a délocalisé en Belgique l’exploitation de la gamme

« 0 » (adresse : 56 rue de Stassart, proche de la porte de

Namur, BRUXELLES)

BLZ est le

troisième fabricant de trains-jouets, après JEP en 1935 (cf. son brevet n° 8)

et LR en 1936 (cf. son brevet n° 6), à avoir fait appel à un redresseur pour

commander à distance le sens de la marche. Le principe de fonctionnement du

système était alors le suivant : dans le cas d’un fonctionnement en

courant continu, le dispositif d’inversion ne contenait qu’un inverseur de

polarité ; dans le cas d’un fonctionnement en courant alternatif, il

comportait deux systèmes redresseurs distincts, l’un situé à la sortie du

transformateur et l’autre monté dans la locomotive. Dans la locomotive, la

cellule « oxymétal » de chaque moteur déterminait le sens de la

marche par la sélection de l’un ou l’autre bobinage de l’inducteur.

Dans le cadre de la

restauration entreprise, il a été choisi une solution de simplicité consistant

à monter un dispositif d’inversion du sens de la marche par commande

manuelle ;

3) le montage électrique

correspondait à celui de deux moteurs « série », installés en

parallèle l’un par rapport à l’autre ;

4) il y avait une erreur

dans le montage consistant dans la mise en relation du circuit de marche avant

d’un moteur avec le circuit marche arrière de l’autre moteur.

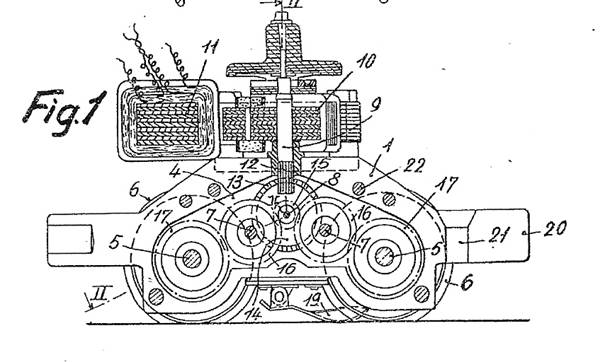

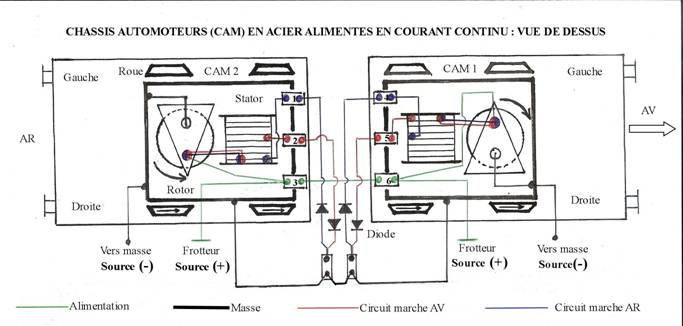

Le schéma/dessin donné ci-après

illustre la conception générale de la locomotive CC de BLZ après

restaurations ; il représente deux vues :

-

dans la partie supérieure du dessin, il s’agit d’une vue de dessus de

l’ensemble de la locomotive qui montre la disposition des différents organes

constitutifs des deux châssis automoteurs et la circuiterie électrique

installée,

-

dans la partie inférieure du dessin, il s’agit de la vue intérieure de

la carrosserie de la locomotive après son renversement.

Pour consulter un schéma

agrandi cliquer ici

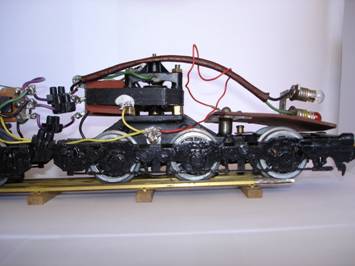

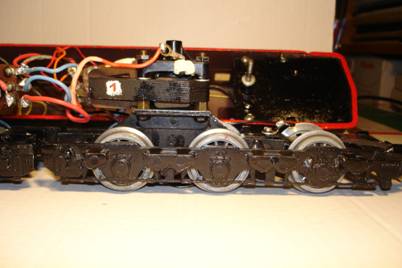

Pour consulter une image

réelle de la locomotive et de sa carrosserie disposées comme sur le dessin :

Pour revenir au sommaire cliquer ici

----------------------------------------------

LOCOMOTIVE BLZ DE TYPE CC A

CHASSIS AUTOMOTEURS EN ACIER

I

- Son achat et son histoire :

En 2005, peu après l’achat

de la locomotive BLZ CC 6001 à châssis automoteurs en zamac dont la

restauration a été décrite ci-avant, le même « antiquaire » de jouets

anciens me contacte pour me dire qu’il met en vente une autre BLZ CC 6001, qui

cette fois est en parfait état de marche et, de plus, a une histoire tout à

fait intéressante.

Selon ledit antiquaire :

« ……… cette locomotive

aurait été fabriquée en quelques exemplaires seulement à l’occasion, peut-être,

d’un événement en relation avec la vie de

………… cette locomotive a été

« customisée » après sa fabrication : les pantographes ont été

modifiés pour les rendre plus proches de la réalité ; les cabines de

conduite ont été équipées d’un vitrage en plastique avec hublots ; l’une

des cabines possède en plus un tableau de bord très réaliste, un éclairage

intérieur et un conducteur en position debout avec les mains posées sur le

cercle de commande des moteurs ; une main-courante a été installée sur la

carrosserie en dessous du vitrage ; et la carrosserie a reçu, aux bons

endroits, les marques d’identification du prototype CC 6001 de

Pour consulter une image de la face avant de la

locomotive CC 6001 à châssis automoteurs en acier, « customisée »

comme indiqué ci-avant :

………... cette locomotive

aurait été présentée à une ou plusieurs reprise(s) ( ?) aux visiteurs du

musée français du chemin de fer de MULHOUSE vers la mi 1985 ou 1986 ;

………….cette locomotive est mise en vente à un prix

raisonnable et destinée à un collectionneur qui saurait la conserver en bon

état de marche et accepterait de la prêter au musée précité, si une demande

était faite dans ce sens ……… ».

La vente a eu lieu

rapidement.

Il convient de compléter la description de la

locomotive achetée en indiquant encore ce qui suit :

Ø

Cette locomotive était (et est) toujours, comme

Ø

S’agissant des châssis automoteurs, ils sont caractérisés en ce que le

système des engrenages de transmission, interposé entre le rotor et les

essieux, est logé maintenant :

-

non plus dans un carter fermé, presque étanche, formé par deux flasques

symétriques en zamac parfaitement jointifs,

-

mais dans un châssis ouvert formé par deux plaques d’acier

parallèles, d’où l’appellation de « châssis automoteurs en

acier » :

Images (coté et face avant) montrant un châssis

automoteur traditionnel en zamac :

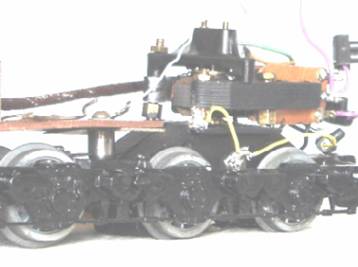

Images (coté et face avant)

montrant un châssis automoteur en acier :

La question qui se pose est

celle de savoir qui a conçu et fabriqué, et à quelle date, ce type de châssis

automoteur en acier ?

QUI :

Il y a lieu de penser que la

fabrication de châssis ouverts formé par deux plaques d’acier parallèles n’est

pas le fait de BLZ dont une partie essentielle de son image de firme novatrice

reposait sur la conception (protégée par brevets) et la mise en œuvre

industrielle pour ses locomotives de bogies où le système d’engrenages était à

l’abri dans un carter presque étanche et à graissage permanent.

Il est fort probable que les

châssis automoteurs en acier ont été réalisés postérieurement à la

disparition de BLZ par une entité (ayant ou non une dimension industrielle) qui

reste à déterminer.

Plusieurs annonces de ventes

aux enchères, publiées depuis un certain temps sur Internet, présentent des

locomotives BLZ CC 6001 équipées de bogies avec roues et moteurs FOURNEREAU.

Selon Jean-Claude ZEDDA (contact établi avec ce

dernier dans le cadre du présente site) - fils d’Aldo ZEDDA, l’inventeur

notamment des bogies des CC à carter étanche et graissage permanent et

principal dirigeant de la firme BLZ - il est tout à fait possible que la firme FOURNEREAU

soit intervenue pour sauver des CC 6001 d’origine au châssis dégradé par le

« cancer » du zamac, en fournissant à tel ou tel demandeur des bogies

de remplacement en acier. Cette restauration peut aussi avoir été réalisée par

des artisans spécialisés dans le train-jouet.

Toute

possible information qu’un lecteur de ces lignes posséderait sur le(s)

fabricant(s) des châssis automoteurs en acier des CC, sera la bienvenue.

QUAND :

Probablement après la disparition de BLZ en 1951, et

plus précisément encore après la fermeture vers 1954 de BLZ Belgique, héritière

de la fabrication de la gamme « 0 ». Le remplacement des bogies

automoteurs en zamac par des bogies en acier, qui pourraient avoir été fournis

par la firme FOURNEREAU et/ou des artisans spécialisés, a pu se dérouler au

coup par coup sur une longue période.

Jean-Claude ZEDDA a gardé le souvenir qu’une série des

machines CC à bogies en zamac a bien été livrée à

Ø

Par ailleurs, pour fonctionner, la machine CC 6001 à bogie en acier

achetée devait impérativement être alimentée en courant continu ; c’est probablement un ancien

propriétaire (de préférence au transformateur) qui a réalisé le montage

électrique approprié (faisant appel notamment à l’installation de diodes sur

les circuits de marches avant et arrière) permettant pareil fonctionnement ;

l’inversion du sens de la marche devait se faire en jouant simplement sur la

polarité de la source d’alimentation ; à noter qu’un commutateur à deux

positions était inséré (venu probablement de la fabrication d’origine ?)

dans le toit de la carcasse de la locomotive, mais il n’avait aucune

fonctionnalité dans le montage en courant continu.

Le schéma/dessin donné

ci-après illustre la conception générale de cette locomotive à châssis

automoteurs en acier fonctionnant sous courant continu ; cette locomotive

avait la particularité de posséder des moteurs où, dans chacun d’eux,

l’inducteur doublement bobiné et l’induit étaient montés en parallèle, c'est-à-dire que l’on était en présence d’un moteur de

type en dérivation :

Pour consulter un schéma

agrandi cliquer ici

Pour revenir au sommaire cliquer ici

II - Sa transformation pour fonctionner en courant alternatif :

Ayant observé que

l’inducteur doublement bobiné de chaque châssis automoteur en acier CHAUFFAIT

ANORMALEMENT dès la fin de la première minute de fonctionnement sous courant continu

et cela, même en restant sous une faible tension d’alimentation, de l’ordre de

5 à 12 volts, la décision a été prise, pour assurer la pérennité des circuits,

de modifier le montage en dérivation des électromoteurs pour revenir à des moteurs

de type série sans diode alimentés en courant alternatif, du type de

ceux équipant

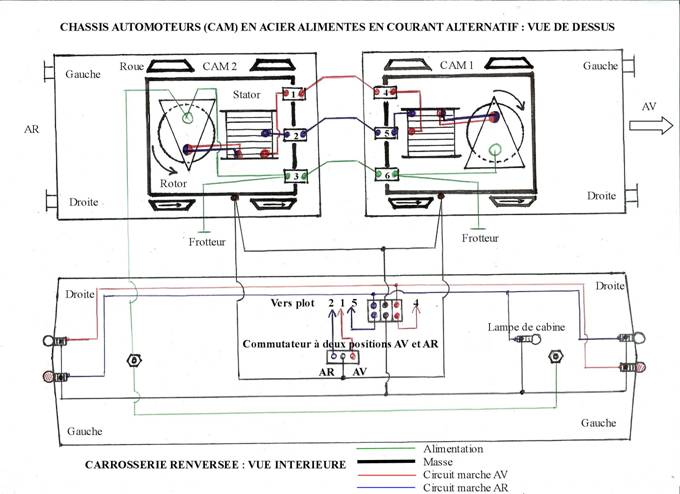

Le schéma/dessin donné

ci-après illustre donc la conception générale de la locomotive CC 6001 achetée,

à châssis

automoteurs en acier, et transformée pour fonctionner en courant alternatif ; il

représente deux vues :

- dans la partie supérieure du

dessin, il s’agit d’une vue de dessus de l’ensemble de la locomotive qui montre

la disposition des différents organes constitutifs des deux châssis automoteurs

et la circuiterie électrique installée pour la marche en courant alternatif, et

- dans la partie inférieure du dessin, il s’agit de la vue intérieure de la carrosserie de la locomotive après son renversement montrant notamment le circuit des lampes.

Pour consulter un schéma

agrandi cliquer ici

Pour consulter une image

réelle de la locomotive et de sa carrosserie disposées comme sur le dessin :

Ci-dessous image du

commutateur à deux positions inséré dans le toit de la carcasse de la

locomotive (venu probablement de la fabrication d’origine ?) :

Pour revenir au sommaire cliquer ici

……………………………………………………………. à suivre

***************************************************

© Février 2010 – Mars 2010 –

Mai 2010 – Janvier 2011